Finalmente dal mazzo di chiavi usci fuori quella giusta.

Finalmente dal mazzo di chiavi usci fuori quella giusta.

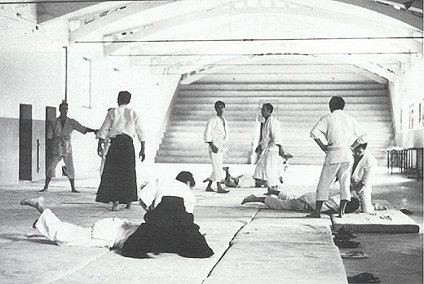

Dopo averne provate invano decine, finalmente potemmo aprire una porta quanto mai cigolante ed entrare dentro, nella penombra; man mano che aprivamo le altre porte per avere un po' di luce, ci si rivelava agli occhi un enorme capannone, con due gradinate ai lati, sommerso dalla polvere e pieno di rifiuti in ogni dove.

Ci aggiravamo circospetti in quel disordine, sollevando altre nuvole di polvere ad ogni passo, guardandoci ogni tanto di sottecchi con aria disgustata, mentre i due più giovani del gruppo (eravamo tutti tra i 13 e i 20 anni) avevano scovato da un grosso sacco dei polverosi ed ammuffiti guantoni da boxe, e dopo esserseli infilati avevano cominciato a darsele di santa ragione, indifferenti al resto del mondo.

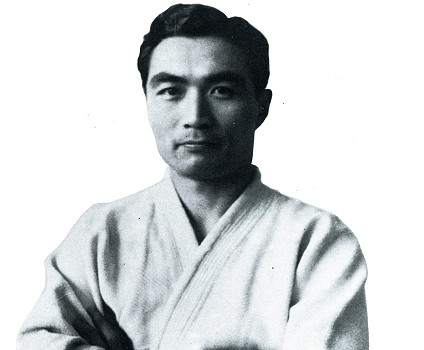

Lui, il maestro Hiroshi Tada, apparentemente altrettanto distaccato dagli eventi, si aggirava intorno con aria pensierosa; ma a tratti fissava qualcosa, ed aggrottava la fronte, poi piegava un po' la testa da un lato, sapete, come fa sempre quando pensa a qualcosa e sembra che stia per chiederti che ne pensi... Poi (come fa sempre...) scrollava la testa negativamente, e non diceva nulla.

Lui, il maestro Hiroshi Tada, apparentemente altrettanto distaccato dagli eventi, si aggirava intorno con aria pensierosa; ma a tratti fissava qualcosa, ed aggrottava la fronte, poi piegava un po' la testa da un lato, sapete, come fa sempre quando pensa a qualcosa e sembra che stia per chiederti che ne pensi... Poi (come fa sempre...) scrollava la testa negativamente, e non diceva nulla.

Alcuni di noi già si erano radunati vicino alla porta, pronti ad andarsene, e discutevano su quali altri posti si potessero andare a vedere. Si stavano cercando dei locali adatti a una palestra - anzi un dojo - per il maestro. Lui intanto continuava il suo esame. Tornava su dei punti già visti. Si metteva in un angolo a braccia conserte. Sempre pensieroso.

Nel nostro gruppetto intanto si malediva chi aveva avuto la sciagurata idea di proporre quel posto, mentre molti negavano di averci avuto a che fare e tutti convenivano sull'assurdità di averlo creduto adatto. Il maestro intanto si era messo al centro dello stanzone, e girava su se stesso come per dargli un'ultima occhiata. Poi accadde una cosa strana...

Mise le mani sui fianchi, e lentamente gli si dipinse sul viso un timido sorriso, che poi poco a poco si allargò fino a minacciare di raggiungere le orecchie; ricominciò daccapo a guardarsi intorno, questa volta annuendo ogni tanto, poi sparì a vedere che c'era dietro una porticina, col piglio sicuro che doveva avere avuto Cristoforo Colombo mentre prendeva possesso delle Indie Occidentali.

«Be' - fece uno di noi - è abbastanza grande.» Un altro buttò lì «Con una buona ripulita...». Il solito praticone disse immediatamente «Dobbiamo rimediare gli attrezzi!».

Era l'aprile del 1967. Per un paio di mesi, forse tre, avremmo lavorato con il maestro a mettere in piedi il Dojo Centrale.

Sono passati ormai molti anni, il nostro gruppo si è poi diviso poco dopo, ma l'esperienza di quei pochi giorni rimane incancellabile: ancora oggi, quando incontro qualcuno di quei ragazzi, dopo esserci a stento riconosciuti, mi sento subito chiedere: «Come sta il maestro Tada? E che dan è diventato ora?». Anticipavano quello che avrebbe detto il doshu Kisshomaru Ueshiba al momento del conferimento a Tada sensei del nono dan, nel 1994: «Sfortunatamente abbiamo deciso che il decimo dan non verrà mai conferito a nessuno, perché per i suoi estimatori nessun grado sarà mai sufficiente per Tada sensei».

Gradi a parte, cui non ho mai data grande importanza, ho conosciuto e frequentato molti maestri da allora, ma lui rimane unico oltre che per le immense doti tecniche anche per la sua spontaneità, per la sua caratteristica di essere sempre naturale, anche quando fa qualcosa di fuori dal comune. Credo di avere allora intuito per la prima volta qualcosa di come si possa diventare padroni della propria arte: l'assoluta capacità di concentrazione del maestro Tada, applicata non solo al tatami, ma ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche al più apparentemente insignificante, è stata per me fonte di meraviglia ed ammirazione, oggetto di invidia e rnateria di studio. Basti citare alcuni degli episodi con cui ho afflitto generazioni di ascoltatori, a partire dal celeberrimo affaire dell'acqua.

Nel cortile dietro il Dojo, attaccati alle mura dell'Acquedotto Felice, c'erano una miriade di cassoni, tubi e rubinetti dell'acqua, la cui funzione era per lo più esoterica. Noi dovevamo capire quali portassero l'acqua alla palestra. II nostro piano era semplice ma efficace, oserei dire infallibile: ci radunavamo a concistoro nei pressi di un rubinetto, e discutevamo sulla sua funzionalità o meno ai nostri scopi.

Nel cortile dietro il Dojo, attaccati alle mura dell'Acquedotto Felice, c'erano una miriade di cassoni, tubi e rubinetti dell'acqua, la cui funzione era per lo più esoterica. Noi dovevamo capire quali portassero l'acqua alla palestra. II nostro piano era semplice ma efficace, oserei dire infallibile: ci radunavamo a concistoro nei pressi di un rubinetto, e discutevamo sulla sua funzionalità o meno ai nostri scopi.

Dopo un lasso di tempo variabile decidevamo inevitabilmente di passare alia prova empirica e lo aprivamo. Dopo di che passavamo in corteo ad esaminare se da qualcuno dei mille rubinetti del dojo uscisse acqua, o qualcosa di analogo.

Il maestro ci sorprese in questi frangenti, e ci osservava incuriosito mentre aprivamo l'ennesima valvola; al momento di perlustrare in giro per constatarne i risultati ci bloccò con un perentorio «Viene!».

Nessuno si permise di obiettare. Ci guardavamo in giro perplessi ed imbarazzati, senza muoverci. Lui ci chiese «Voi non sentite?». Indicava col dito verso i locali destinati a spogliatoio, lontani una trentina di metri. Il san Tommaso della situazione corse come un fulmine agli spogliatoi, per uscirne trionfante, con un espressione che indiscutibilmente significava «Ma come, si sentiva benissimo! Ve l'avevo detto...». La cosa andò avanti per un po': noi aprivamo valvole ed il maestro ci diceva se e da dove usciva acqua, mentre noi assentivamo vigorosamente, e facevamo capire che se prima non l'avevamo sentita era solo perche eravamo distratti.

Una sola volta riuscimmo a fregarlo: lui abitava dove in seguito venne collocata la Segreteria dell'Aikikai d'Italia in cui passai una decina di anni intensi ma piacevoli in qualità di segretario nazionale. All'epoca venne sistemata sormmariamente con mobili rimediati qua e là da noi.

Una sola volta riuscimmo a fregarlo: lui abitava dove in seguito venne collocata la Segreteria dell'Aikikai d'Italia in cui passai una decina di anni intensi ma piacevoli in qualità di segretario nazionale. All'epoca venne sistemata sormmariamente con mobili rimediati qua e là da noi.

Un bel giorno gli portammo un mostruoso armadio, enorme e bruttissimo, ma utile in quanto il maestro non aveva dove riporre i suoi effetti personali. Appena mostrato lo volevamo portare dentro, ma lui ci bloccò con un perentorio «Non entra». Nessuno ebbe il coraggio di obiettare, ma appena il maestro se ne andò per i fatti suoi noi, poco convinti, ci buttammo come un sol uomo sull'armadio e tentammo di farlo passare per la porta: per un millimetro! Ma non ci passava.

Dopo ore di inutili tentativi, uno di noi inferocito sparì verso il deposito degli attrezzi, tornando con una sega. Giusto: ne tagliammo una parte! Dopo averlo messo nella stanza, incollammo di nuovo la parte mancante e stuccammo accuratamente il tutto in modo che non si vedesse niente. Il maestro al suo ritorno, per poco non svenne... continuava a girare intorno all'armadio e lo guardava.

Poi guardava la porta, e scuoteva la testa. Non si spiegava quello che considerava un imperdonabile errore di valutazione; noi intanto ci aggiravamo li intorno con scuse varie, fischiettando e facendo gli indifferenti. Solo alcuni anni dopo mi colse un altro dubbio: come ha fatto poi il maestro qualche anno dopo non solo a tirare l'armadio fuori dalla stanza, ma a portarlo anche nella foresteria al piano di sopra, dove si accedeva attraverso una diabolica scala a chiocciola o una angusta portafinestra scorrevole che dava sì sul dojo ma a tre metri di altezza?

Questi piccoli episodi - ed altri che vi risparmio - furono per me una grande lezione: il maestro Tada non ha trucchi e non ha segreti. Inutile cercare di capire "come fa".

E' indiscutibilmente una persona particolarmente dotata da madre natura, che sarebbe riuscita bene in ogni campo di applicazione ma ha trovato particolarmente congeniale lo studio delle arti marziali. In più si e allenato instancabilmente per tutta la vita, senza alcun momento di flessione. Il suo tatami è la vita, e il suo dojo è aperto 24 ore su 24. Il suo "segreto" è tutto lì, e chiunque è libero di vederlo e trarne profitto.

Arriveremo cosi ai suoi livelli? Probabilmente no, e posso assicurare che nel mio caso si tratta di certezza. Ma arriveremo sicuramente vicono ai nostri massimi livelli, come lui è arrivato ai suoi.

Gli allenamenti del maestro Tada erano leggendari anche per i giapponesi: gli stakanovisti in Giappone tiravano 2.000 shomenuchi al giorno con la spada: la sua dose giornaliera arrivò fino a 10.000. Purtroppo è facile che questi rimangano aneddoti o storielle da raccontare agli amici, senza averne compreso la lezione e senza tentarne l'applicazione.

A quei tempi, mi piace ricordarlo, mentre noi ci davamo da fare ad imbiancare e pulire, al centro dello stanzone Gianni Cesaratto si accaniva a menare shomenuchi su un cavalletto, per ore e ore di seguito., e ricordo di averlo per questo sempre ammirato. Altri invece si limitavano a parlare - magari in pizzeria - di come ci si sarebbe dovuti allenare, o di come ci si allenava in Giappone.

A quei tempi, mi piace ricordarlo, mentre noi ci davamo da fare ad imbiancare e pulire, al centro dello stanzone Gianni Cesaratto si accaniva a menare shomenuchi su un cavalletto, per ore e ore di seguito., e ricordo di averlo per questo sempre ammirato. Altri invece si limitavano a parlare - magari in pizzeria - di come ci si sarebbe dovuti allenare, o di come ci si allenava in Giappone.

Insisto su questo perché mi sono sentito dire che il mio articolo precedente sul dojo Ueshiba Morihei era polemico: no, era casomai nostalgico, ma credo che i praticanti più giovani abbiano il diritto di conoscere anche e soprattutto i nostri errori.

O vogliamo continuare a raccontare di come erano eroici i nostri tempi, di come ci si allenava duramente, di come il vero aikido sia morto ormai da tempo? Questo è in parte vero, in passato si praticava spesso con una intensità di cui si è perso il ricordo. Ma non sempre vi faceva riscontro una altrettanto elevata intensità di analisi.

Personalmente non mi vergogno di avere avuto a quei tempi una visione infantile dell'aikido: ero un ragazzo immaturo, tutto questo era naturale e non vedo perché dovrei vergognarmene o nasconderlo.

Non mi vergogno nemmeno a prendermi per i fondelli, questo non toglie che tanti anni dopo io continui a guardare a quel ragazzo - e agli altri che erano con lui, quando non prima di lui - con affetto, e anche con un pizzico di rimpianto per le occasioni perdute. Che vanno segnalate: perché chi arrivato dopo non ripeta i nostri errori.

Ma torniamo a noi: un'altra grande lezione che ci diede il maestro a quei tempo fu l'attaccamento al proprio dojo: l'idea che ci si debba sentire felici nello spazzare per terra, sturare lavandini, riparare tegole o altre cose su cui non mi dilungo per rendere vivibile il luogo dove si segue la via non ci è stata mai spiegata o giustificata. Ci è stata semplicemente fatta vivere, ed è entrata per questo a far parte del nostro bagaglio culturale. Non che sia stata una impostazione unica, legata alla figura di Tada sensei. Nel decennio successivo condivisi a lungo l'impegno quotidiano del maestro Hosokawa per accudire ai grandi e malridotti locali del dojo.

All'inizio dell'estate, dopo alcuni mesi di duro impegno, i locali del Dojo Centrale erano ormai pronti. Anche chi di noi non aveva mai fatto aikido - ed erano la maggioranza in quel gruppetto, attratto e tenuto unito solo dalla figura del maestro Tada - è uscito da quella esperienza molto più ricco di prima.

Nessuno di questo gruppetto ha tuttavia più praticato aikido tranne il sottoscritto, che ha comunque iniziato 7 anni dopo. Al momento di congedarci tutti, credo, aspettavamo con un misto di timore e di speranza che il maestro ci dicesse qualcosa. Che ci spronasse a praticare aikido con lui. Non ci disse nulla. Se avesse fatto un solo cenno, l'avremmo seguito fino all'inferno! Ma quel benedetto uomo non disse nulla, oltre a salutarci e ringraziarci. Sembrava che non si rendesse conto che pendevamo dalle sue labbra.

Negli anni che seguirono ci ho pensato a lungo, a volte con un pizzico di risentimento nei suoi confronti: in realtà noi eravamo convinti che ci volesse una sorta di permesso per fare aikido, che non a tutti venisse concesso di far parte di una scuola cosi prestigiosa, e dovessimo aspettare una chiamata.

Effettivamente solo da pochi anni era caduta in disuso la necessità di essere cooptati alla pratica dell'aikido dietro garanzia di tre sponsores (non è un errore: si tratta di una parola latina quindi non parlatemi di sponsors). Ma più di una garanzia esterna ci vuole soprattutto una ferma volontà interna, e noi l'avevamo ma non la ritenevamo sufficiente.

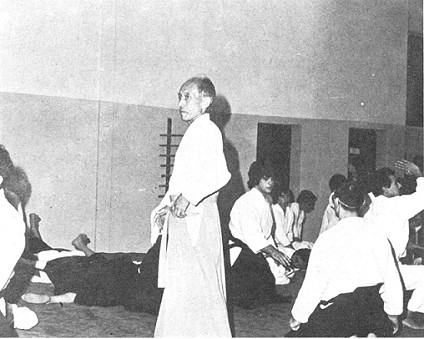

Negli anni successivi incontrai ancora abbastanza spesso il maestro Tada, soprattutto in occasione degli indimenticabili enbukai che teneva periodicamente al dojo.

Negli anni successivi incontrai ancora abbastanza spesso il maestro Tada, soprattutto in occasione degli indimenticabili enbukai che teneva periodicamente al dojo.

Lo rividi sempre con piacere, qualche volta con imbarazzo, specialmente quando l'incontro avveniva per caso e lui arrossiva nel salutarmi mentre io arrossivo a mia volta. Sì, il maestro Tada ha a volte dei momenti di timidezza!

Finalmente nel 1974 presi la storica decisione di iniziare a praticare, buttando alle ortiche altri impegni: mi recai al Dojo Centrale e feci la mia brava iscrizione al tavolo della segreteria del dojo.

Finalmente nel 1974 presi la storica decisione di iniziare a praticare, buttando alle ortiche altri impegni: mi recai al Dojo Centrale e feci la mia brava iscrizione al tavolo della segreteria del dojo.

Nella stanzetta era anche il maestro, assieme ad altre persone tra cui posso identificare solo il maestro Claudio Pipitone di Torino (si stava per tenere il consueto raduno di autunno, quindi molte persone che incontrai il primo giorno non le avrei riviste in seguito).

Non sapevo che quel raduno era celebrativo del primo decennale dell'Aikikai d'Italia, la cui nascita il maestro faceva coincidere col giorno del suo arrivo in Italia.

In realtà solo nel 1970 venne formalmente costituita la Accademia Nazionale Italiana di Aikido - la dicitura che avete potuto vedere nella foto in cui appare l'insegna del Dojo - che alcuni anni dopo prese il nome definitivo di Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese ma tutti identificano ancora col nome di Aikikai d'Italia.

I nostri sguardi si incrociarono per un attimo, e lui immediatamente arrossì, poi si sbilanciò in un largo sorriso, che mi sembrò volesse dire «Benvenuto». Ma forse era solo una mia impressione.

Salito finalmente dopo tanti anni sul tatami, e solo per "lui", vi trovai invece un'ennesimo giapponese, piccolino e con una grande zazzera nera, che sorridendo mi chiese se era il primo giorno per poi sottopormi subito senza complimenti ad una cura intensiva di nikyo.

Salito finalmente dopo tanti anni sul tatami, e solo per "lui", vi trovai invece un'ennesimo giapponese, piccolino e con una grande zazzera nera, che sorridendo mi chiese se era il primo giorno per poi sottopormi subito senza complimenti ad una cura intensiva di nikyo.

Una parte di me tentava di sopravvivere, un'altra intanto si chiedeva «Ma questo chi è? Ma che vuole? Io voglio Tada!...»

Mi capita ancora ogni tanto di ricordarglielo: era il maestro Hideki Hosokawa. Non mi risponde mai nulla, si limita a sorridere. Esattamente lo stesso sorriso di quel benedetto giorno, il 26 ottobre del 1974.