Romanzi

Kawabata Yasunari: Mille gru

Mille gru

Mille gru

Yasunari Kawabata

SE, 2002

Mille gru (senbazuru) è il motivo tradizionale, bianco su fondo rosa, del fazzoletto da collo indossato da una delle due giovani cui Kikuji chiede se è quella la strada per raggiungere il padiglione del te della signorina Kurimoto. Nota immediatamente che la ragazza è bella. Ignorerà ancora per poco quale parte essa avrà - o per meglio dire potrebbe avere - nella sua vita.

Kawabata Yasunari: Immagini di cristallo

Kawabata Yasunari: Immagini di cristallo

Kawabata Yasunari: Immagini di cristallo

ES, Biblioteca dell'eros, 2004

Se c'è erotismo in questi racconti di Kawabata (apparsi tra il 1926 ed il 1932) è tuttavia un erotismo sotteso, difficile da afferrare e talvolta anche da accettare, che richiede un lettore attento e disponibile se non addirittura predisposto.

Kawabata Yasunari: Il maestro di go

Yasunari Kawabata: Il maestro di go

Yasunari Kawabata: Il maestro di go

Mondadori, 1991

Non è facile classificare questo libro: partecipa contemporaneamente della cronaca, del saggio culturale, del romanzo. L'incipit ci rende immediatamente conto della epocalità dell'evento: il maestro Shusai, ventunesimo discendente della dinastia degli Hon'inbö, scomparve poco tempo dopo lo svolgimento di un'epica sfida che vide lui, ultimo maestro della scuola tradizionale, opposto al giovane Otake che riportò la vittoira. Commenta Kawabata:

... fu proprio la sua grave malattia a conferire a quella gara una drammaticità più alta. Parve allora, infatti, che fosse stata la partita stessa a sottrarre vita al maestro. Non si riprese mai pi⌂ e un anno dopo morì.

Non si pensi per questo ad una atmosfera di tensione, per quanto la sfida fosse estrema: la soffusa malinconia che ci accompagna nello scorrere le pagine di questo libro non è negativa, e la scomparsa, la sconfitta del maestro Shusai ci sembra naturale, dolorosa eppure necessaria. I rapporti col giovane Otake, che è stato suo allievo e quindi secondo la tradizione giapponese praticamente un membro della famiglia, nonostante le inevitabili tensioni collegate all' importanza della posta in palio sono cordiali, diremmo affettuosi. Al termine del confronto, durato circa sei mesi e nel corso dei quali si disputarono quattordici partite, riconosciuta la vittoria di Otake, venne distribuito il tè. Nessuno osava parlare, gli occhi di tutti erano ancora fissi sul goban, la scacchiera che aveva appena decretato la sconfitta di Shusai. Fu lui a rompere il silenzio:

"Gradisce?" chiese il maestro al suo avversario, il VII dan Otake.

"Maestro, i miei ringraziamenti" aveva detto il giovane Otake durante il cerimoniale al termine della partita; e rimase in quella sua posizione riverente, il capo atteggiato ad un profondo inchino, immobile. Teneva le mani perfettamente allineate sulle ginocchia, e il volto naturalmente pallido appariva ancor più livido.

...

Otake si era già cambiato d' abito, indossando un dotera, ed era uscito in giardino, rimanendo tutto solo a sedere su una panchina lì di fronte. Teneva le braccia conserte, strette in una morsa, il volto pallido chino fino a terra. Nel grande e desolato giardino, la sua figura all'imbrunire di quella cupa giornata invernale appariva scolpita in una profonda pensosità. Aprii la porta a vetri della veranda e lo chiamai: "Otake, Otake!" Ma lui si voltò appena, tradendo una certa irritazione. Mi parve che avesse le lagrime agli occhi.

Il valore letterario dell'opera è fruiibile da chiunque, sono necessari però una discreta formazione nella cultura tradizionale giapponese per apprezzarne appieno sia l'ambientazione che il comportamento dei personaggi principali, e il possesso di alcune informazioni di base sull'arte del go per comprendere le fasi della sfida anche dal punto di vista tecnico.

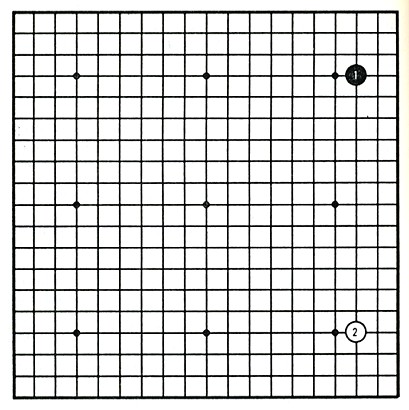

Il go si pratica utilizzando una scacchiera formata da un reticolo di 19 linee verticali ed altrettante orizzontali, che si intersecano in 361 punti ove possono essere collocate le pedine: 181 pedine nere, lavorate in ardesia, e 180 bianche ricavate da conchiglie. Si può ricavare piacere e ricevere insegnamento dalla pratica del go a prescindere da ogni circostanza materiale, ma l'uso di scacchiera e pedine di qualità accresce la partecipazione dei sensi alla pratica, attraverso il tatto che ricava sensazioni piacevoli dal maneggio delle pedine, o l'udito che gradisce il suono secco e determinato della pedina poggiata sulla scacchiera, che può suonare come il kiai di un combattente che vibra un colpo mortale o come un suono naturale ed armonioso.

Il go si pratica utilizzando una scacchiera formata da un reticolo di 19 linee verticali ed altrettante orizzontali, che si intersecano in 361 punti ove possono essere collocate le pedine: 181 pedine nere, lavorate in ardesia, e 180 bianche ricavate da conchiglie. Si può ricavare piacere e ricevere insegnamento dalla pratica del go a prescindere da ogni circostanza materiale, ma l'uso di scacchiera e pedine di qualità accresce la partecipazione dei sensi alla pratica, attraverso il tatto che ricava sensazioni piacevoli dal maneggio delle pedine, o l'udito che gradisce il suono secco e determinato della pedina poggiata sulla scacchiera, che può suonare come il kiai di un combattente che vibra un colpo mortale o come un suono naturale ed armonioso.

Lo scopo della pratica è di affrontare l'avversario non eliminandolo fisicamente ma conquistando un proprio territorio e sottraendolo alla cattura con la creazione di un proprio spazio vitale interno, che permetta di resistere anche quando circondato dalle forze nemiche. Al termine della tenzone rimane vincitore chi è riuscito ad ottenere maggiore spazio vitale, in termini pratici a mantenere il maggior numero di pedine, catturando quelle avversarie e mantenendo integre le proprie.

L'arte del go, che ha origini millenarie, viene tradizionalmente considerata una forma particolare di arte marziale. L'attribuzione della vittoria o della sconfitta al termine del confronto ha valore convenzionale ed è un atto di cortesia nei confronti del contendente che è riuscito ad occupare una percentuale maggiore del territorio. La controparte non è tuttavia annientata né sconfitta, mantiene un suo territorio ed una sua autonomia anche se inferiori materialmente, ma spesso solo per una manciata di pedine, a quelli del suo avversario.

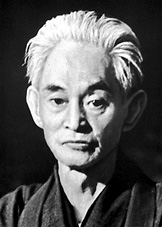

Kawabata Yasunari (川端 康成, 1899-1972) ebbe una infanzia tormentata, rimanendo orfano prematuramente e continuando gli studi tra comprensibili difficoltà fino a laurearsi in letteratura all'Università di Tokyo. Iniziò ad affermarsi come giornalista lavorando per il Mainichi Shimbun, per cui seguì il confronto tra i maestri Shusai ed Otake, e come autore di racconti e romanzi brevi. La cronaca venne per la prima volta pubblicata in volume nel 1951 col titolo di Meijin, che è il termine che identifica i maestri di Go. Kawabata cominciò in quegli anni ad essere conosciuto ed apprezzato anche all'estero: ricevette il premio Goethe nel 1959 ed il premio Nobel nel 1968. Sicuramente tormentato dalla morte del suo amico Yukio Mishima, Kawabata venne ritrovato morto, asfissiato dal gas nel suo appartamento, nel 1972. La tesi del suicidio, per quanto non accettata da alcuni, sembra la più probabile. Non mancano esempi di analgohe tragiche fini nel mondo della letteratura e delle arti, sia giapponesi (il già citato Mishima, Akutagawa...) che occidentali (Jack Londo, Emilio Salgari, Ernest Hemingway...).

Kawabata Yasunari (川端 康成, 1899-1972) ebbe una infanzia tormentata, rimanendo orfano prematuramente e continuando gli studi tra comprensibili difficoltà fino a laurearsi in letteratura all'Università di Tokyo. Iniziò ad affermarsi come giornalista lavorando per il Mainichi Shimbun, per cui seguì il confronto tra i maestri Shusai ed Otake, e come autore di racconti e romanzi brevi. La cronaca venne per la prima volta pubblicata in volume nel 1951 col titolo di Meijin, che è il termine che identifica i maestri di Go. Kawabata cominciò in quegli anni ad essere conosciuto ed apprezzato anche all'estero: ricevette il premio Goethe nel 1959 ed il premio Nobel nel 1968. Sicuramente tormentato dalla morte del suo amico Yukio Mishima, Kawabata venne ritrovato morto, asfissiato dal gas nel suo appartamento, nel 1972. La tesi del suicidio, per quanto non accettata da alcuni, sembra la più probabile. Non mancano esempi di analgohe tragiche fini nel mondo della letteratura e delle arti, sia giapponesi (il già citato Mishima, Akutagawa...) che occidentali (Jack Londo, Emilio Salgari, Ernest Hemingway...).

Il maestro di go non era all'epoca ancora conosciuto in occidente, la prima traduzione in inglese venne pubblicata postuma e priva di alcuni capitoli. La versione italiana su cui è stata condotta la recensione è integrale e comprende in più un utile glossario, che non si arresta ai termini più legati all'arte del go, ed una appendice in cui vengono trattati le origini, le regole e la filosofia dell'arte. Sicuramente una edizione raccomandabile senza riserve, ed oltretutto economica.

Inoue Yasushi: Le maître de thé (Morte di un maestro del te)

Le maître de thé

Le maître de thé

Yasushi Inoue

Ed. Stock, Le livre de poche, 2009

ISBN 978-2-25393324-3

Yasushi Inoue (靖 井上 - 1907-1991) inizò tardi a scrivere: il suo primo libro risale al 1949, quando aveva già 42 anni, un'età considerata avanzata per uno scrittore esordiente. Tuttavia conobbe in poco tempo un notevole successo, divenendo uno degli autori giapponesi più prolifici ed eclettici del XX secolo.

Più volte premiato dalla critica, scrisse romanzi e racconti storici e moderni ambientati sia in Giappone che in Cina o Mongolia (una vita di Gengis Khan). La sua opera più conosciuta è probabilmente Furin Kazan, un romanzo storico ambientato nel XVI secolo, estremamente ben documentato ma anche pieno di suggestione, che tratta del leggendario condottiero Takeda Shingen e del suo altrettanto leggendario consigliere Yamamoto Kansuke, che accarezzano il sogno temerario di espandere il feudo di Kai fino a dominare l'intero Giappone.

Solo recentemente alcune sue opere hanno cominciato ad essere tradotte e pubblicate in Italia, ma non abbiamo al momento notizia di alcuna edizione italiana di questo breve romanzo, da cui è tratto il film di Kei Kumai Morte di un maestro del te che riscosse grandissimo successo di pubblico e di critica nel 1989 per poi cadere rapidamente quanto inspiegabilmente nel dimenticatoio. E' questa la ragione per cui recensiamo la versione francese, tradotta da Tadahiro Oku e Anna Guerineau.

Con un artificio certamente non nuovo, così esordisce Inoue:

Ho tra le mani oggi un diario redatto da un esperto di cerimonia del te, che visse all'inizio del XVII secolo. Piuttosto che un "esperto di cerimonia del te" sarebbe più appropriato parlare direttamente di "un uomo del te".

Questo uomo del te è il monaco Honkakubo: un modesto discepolo del grande maestro del te Rikyu, che a molti anni dalla sua tragica morte - dovette compiere suicidio mediante seppuku per ordine del dittatore Toyotomi Hideyoshi - ancora ne ricerca le cause e per questo pone pressanti interrogativi agli amici del maestro, ad altri praticanti e maestri del te, e naturalmente a se stesso. Le prove della esistenza di Honkakubo sono incerte, ed è presumibile che Inoue abbia profittato deliberatamente di questa oscurità del personaggio per poter tratteggiare la figura di un uomo che, già portato per carattere a distaccarsi dal mondo, ha in più ricevuto precise istruzioni dal suo maestro di mantenersene lontano vivendo quasi da eremita.

Honkakubo però non trova la pace: continua a sognare incessamente il maestro Rikyu, che si allontana per un sentiero impervio ove a Honkakubo non è consentito l'accesso. Fino a quando il discepolo non avrà chiarito perché il maestro, uomo potente e avvezzo a trattare con i potenti, abbia provocato Hideyoshi al punto da obbligarlo ad una condanna a morte, e perché i suoi migliori discepoli abbiano voluto seguirne l'esempio, sa di non poterlo seguire sulla strada che mentre gli viene indicata gli viene allo stesso tempo interdetta.

Il travaglio di Honkakubo, entrato al servizio di Rikyu all'età di 31 anni nel 1580 circa per rimanervi fino al 1590 quando Rikyu venne esiliato e non gli fu possibile seguirlo, era destinato a durare a lungo. Secondo l'immaginaria ricostruzione di Inoue il suo diario si arresta nel 1622: avrebbe quindi continuato a cercare le ragioni del destino di Rikyu per ben 32 anni.

A quel punto, ormai vicino alla morte, sembra prenderlo lo scoramento quando sogna ancora una volta del suo maestro:

C'è un sentiero ghiacciato ed arido, su cui avanza il maestro Rikyu; davanti a lui cammina il signore Soji Yamanoue; dietro di lui, il signore Oribe Furuta. Credo che sia questo che il mio maestro mi vuole mostrare. Ed a questo io ripenso incessantemente. Quando i signori Soji ed Oribe ricevettero l'ordine di darsi la morte, acquisirono, per la prima volta, una certezza; la stessa del mio maestro. Scoprirono quello che conta maggiormente per l'uomo del te: preparare serenamente il te, lasciar fare il destino e non tentare di sottrarvisi. Mi sembra uno stato che Honkakubo non può conoscere...

Nel breve post scriptum Yasushi Inoue non dice se Honkakubo abbia poi trovato quanto cercava, si limita ad avanzare delle ipotesi sulla data della sua morte; il sogno appena descritto risalirebbe al secondo mese dell'ottavo anno dell'era Genna (1622), e in quel giorno si arrestava anche il diario, vero od immaginario che fosse. Dopo apparivano solo alcuni appunti senza rilevanza: tranne uno.

Nell'ultimo scritto, risalente all'agosto, Honkakubo annota di avere inviato in dono, mediante un messaggero, una tazza ed una spatola. Si trattava verosimibilmente secondo Inoue dei preziosi attrezzi donatogli da Rikyu, la spatola forse addirittura opera delle sue mani. Andarono probabilmente al maestro Sotan, su cui si fondavano le speranze di rinascita dello stile sano e semplice di Rikyu.

Non possiamo tacere che la scuola del maestro Rikyu non solo esiste ancora, ma è probabilmente - divisa nelle tre branche dell'Urasenke, Omotesenke e Mushakojisenke, anche la più fiorente delle scuole di te. I discepoli della scuola di Rikyu officiano la cerimonia il giorno 28 di ogni mese, in ricordo del giorno in cui il maestro abbandonò deliberatamente la vita.

P.B.