Tecnica e Cultura

Tecnica e cultura sono secondo noi strettamente ed indissolubilmente legati, sia nella pratica delle arti marziali sia nella pratica delle altre meravigliose arti tradizionali giapponesi.

Tecnica e cultura sono secondo noi strettamente ed indissolubilmente legati, sia nella pratica delle arti marziali sia nella pratica delle altre meravigliose arti tradizionali giapponesi.

Lo ricordano costantemente i grandi maestri, quando ci fanno presente che la spada deve essere impugnata con la stessa delicatezza, la stessa sensibilità e la stessa disponibilità a rappresentare l'armonia del creato che spingono il pittore ad impugnare il pennello o il violinista il suo strumento.

Tecnica quindi, ma anche e soprattutto ricerca del giusto e del bello. In altre parole, cultura.

Programmare l'arte

Quanto segue non è la risposta ad alcuni articoli recentemente pubblicati che parlano del programma di esami adottato dall'Aikikai d'Italia, ma ne tiene comunque conto. Ne tiene conto perché lì sono state fornite ricostruzioni e spiegazioni che partendo da una mancata conoscenza dei fatti portano a conclusioni incongrue. Ma non vi risponde: perché la nascita di questo articolo e le sue motivazioni seguono una logica diversa: dare semplicemente testimonianza ai praticanti, da parte di testimoni diretti, di quanto avvenuto in passato.

Quanto segue non è la risposta ad alcuni articoli recentemente pubblicati che parlano del programma di esami adottato dall'Aikikai d'Italia, ma ne tiene comunque conto. Ne tiene conto perché lì sono state fornite ricostruzioni e spiegazioni che partendo da una mancata conoscenza dei fatti portano a conclusioni incongrue. Ma non vi risponde: perché la nascita di questo articolo e le sue motivazioni seguono una logica diversa: dare semplicemente testimonianza ai praticanti, da parte di testimoni diretti, di quanto avvenuto in passato.

Mula bandha: una pre-tecnica, ma sempre presente in ogni tecnica

Sono ormai quarant'anni che sentiamo il direttore didattico dell'Aikikai d'Italia, il maestro Hiroshi Tada, incitare a chiudere l'ano durante le tecniche di kokyu e la pratica dell'aikido. Questo esercizio è chiamato nello yoga mula bandha ed è uno degli aspetti più importanti nell'esecuzione del pranayama (tecniche di respirazione per il controllo del prana).

Sono ormai quarant'anni che sentiamo il direttore didattico dell'Aikikai d'Italia, il maestro Hiroshi Tada, incitare a chiudere l'ano durante le tecniche di kokyu e la pratica dell'aikido. Questo esercizio è chiamato nello yoga mula bandha ed è uno degli aspetti più importanti nell'esecuzione del pranayama (tecniche di respirazione per il controllo del prana).

Quest'aspetto nella pratica delle arti marziali - e in particolare negli insegnamenti di Tada sensei - è così importante che richiede un meritato approfondimento. Purtroppo il tema risulta imbarazzante e sconveniente a causa dei tabù culturali associati a questa zona. Si evita così spesso di parlarne, perché l'ano è considerato una zona sporca e disgustosa associata ad un senso di vergogna.

Comunque sia, tutti hanno un ano anche se per la maggior parte delle persone, risulta una zona insensibile. Inoltre esso funziona anche su di un livello inconscio "rispondendo" automaticamente agli stati emozionali come la rabbia, la paura o il piacere... D'altronde la consapevolezza dell'ano è centrale anche in altre discipline come la sessuologia, la psicoterapia corporea, la prevenzione medica, lo yoga e il tantra.

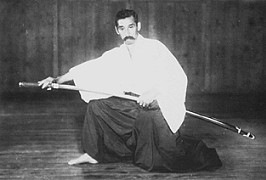

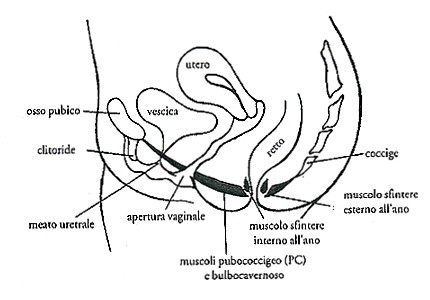

Iniziamo con una breve digressione anatomica semplificata (disegno 1, che rappresenta l'anatomia femminile, e disegno 2 che rappresenta quella maschile).

Iniziamo con una breve digressione anatomica semplificata (disegno 1, che rappresenta l'anatomia femminile, e disegno 2 che rappresenta quella maschile).

Noi possediamo due sfinteri anali posti uno sopra l'altro noti come sfintere esterno ed interno.

Si tratta di due aneli muscolari che circondano l'apertura anale e che normalmente lavorano in coppia anche se è possibile contrarli indipendentemente perché sono diversi i meccanismi neurologici che li controllano.

Intorno - e in contatto - agli sfinteri esistono poi tutta una serie di altri muscoli che sostengono i tessuti dell'ano e di tutta l'area tra l'ano e i genitali che sono definiti muscoli perineali. Tra questi riveste una particolare importanza il muscolo pubo-coccigeo (detto PC o diaframma pelvico) ancorato per l'appunto all'osso pubico e al coccige.

Intorno - e in contatto - agli sfinteri esistono poi tutta una serie di altri muscoli che sostengono i tessuti dell'ano e di tutta l'area tra l'ano e i genitali che sono definiti muscoli perineali. Tra questi riveste una particolare importanza il muscolo pubo-coccigeo (detto PC o diaframma pelvico) ancorato per l'appunto all'osso pubico e al coccige.

Non è sufficiente invitare a chiudere l'ano se la maggior parte delle persone oscillano tra l'insensibilità (cioè l'incapacità di provare sensazioni nella zona anale) e il dolore (dovuto alla presenza di ragadi o emorroidi). Naturalmente tra i due estremi esiste la possibilità di provare piacere attraverso diverse forme di stimolazione o la semplice evacuazione.

L'ano, come dicevamo, reagisce in maniera inconscia alle nostre emozioni e svolge un ruolo importante nel piacere erotico. In generale quando siamo impauriti, sentiamo dolore o ci troviamo di fronte ad una minaccia (reale o immaginaria) accorciamo la respirazione limitandola alla parte alta dei polmoni mentre la parte inferiore resta immobile con il diaframma bloccato.

A sua volta il diaframma è legato alla tensione dell'ano creando così un circolo chiuso di contrazione/rilassamento in uno schema a feed-back. Quando per esempio proviamo paura alziamo le spalle, inspiriamo e l'ano si apre per liberare il corpo dalle feci (un detto popolare parla infatti di "farsela addosso dalla paura"). Al contrario in situazioni di stress e tensione l'ano si contrae con forza. Alcune persone presentano addirittura una contrazione anale cronica patologica.

Arriviamo ora all'aikido. Chiudere l'ano con consapevolezza permette di controllare il sistema nervoso e quindi rende più chiari, vigorosi e precisi i nostri movimenti durante l'esecuzione delle tecniche. Durante la pratica del kokyu permette di incanalare la nostra energia interna - ki - nella direzione decisa dalla nostra coscienza.

Finché non se ne fa esperienza quanto detto sembra un'esagerazione, eppure la scienza dello yoga e del tantra insistono molto sulla capacità di controllare consapevolmente quest'area del corpo. Nella sessuologia e nella psicoterapia corporea si lavora sulla presa di coscienza della condizione dell'ano nelle situazioni più svariate della vita quotidiana per giungere ad una vita più piena e rilassata. In ogni caso il miglior consiglio che si può dare. è di fare l'esperienza di praticare aikido mantenendo la consapevolezza della chiusura dell'ano. Nota bene ho detto "chiusura" e non "contrazione". E qui sta la differenza: non si tratta di contrarre con forza i muscoli del retto ma di tenere semplicemente chiuso l'ano rilassando contemporaneamente le spalle, il collo, la schiena e la pancia.

Un altro tema importante è che il controllo è un arma a doppio taglio. Se esso è utile in molti contesti come la pratica dell'aikido, diventa invece un problema se lo esercitiamo nelle nostre relazioni intime impedendo il libero fluire delle emozioni e sensazioni. Anche in questo caso ritroviamo una verità importante: "niente è valido per sempre e in tutti i contesti" per cui va ripetuto che occorre saper chiudere e rilassare l'ano i muscoli perineali avendone consapevolezza senza credere che tenere questa zona sempre contratta dia dei benefici assoluti.

In conclusione vale la pena dedicare del tempo "allenando" questo speciale muscolo per aumentare il piacere e la forza.

Esercizi:

Innanzitutto occorre individuare i muscoli presenti intorno all'area anale da esercitare. Per fare questo la maniera più semplice consiste nel bloccare il flusso di urina durante la minzione cercando di identificare quali muscoli si usano per interrompere il getto.

A. Ogni volta che vi ricordate (anche adesso!) cercate di essere consapevoli della condizione del vostro ano in relazione a diverse situazioni della vita quotidiana. E' aperto o chiuso? Contratto o rilassato? Quali altri muscoli sentite tesi quando l'ano è contratto?

B. Mentre camminate chiudete l'ano per tre o 4 passi e poi rilassatelo e così di seguito.

C. Chiudete l'ano e fate irimi tenkan, poi aprite l'ano e di seguito chiudetelo. Fate di nuovo irimi tenkan e così di seguito

D. Sentite la differenza nella pratica del taisabaki tenendo l'ano chiuso o aperto.

E. Esercizio del maestro Tada:

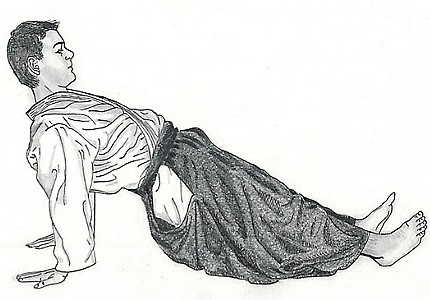

Posizione di partenza (disegno 3): seduti sul tatami a gambe tese e divaricate alla larghezza delle anche.

Posizione di partenza (disegno 3): seduti sul tatami a gambe tese e divaricate alla larghezza delle anche.

Mani in appoggio vicino al bacino con le dita rivolte indietro.

Il busto è tenuto eretto.

In perno sulle mani e sui piedi sollevare il bacino chiudendo con forza l’ano e sentendo la propria forza concentrata nel seika tanden (due dita sotto l’ombelico). Rimanete in questa posizione (disegno 4) più tempo possibile.

In perno sulle mani e sui piedi sollevare il bacino chiudendo con forza l’ano e sentendo la propria forza concentrata nel seika tanden (due dita sotto l’ombelico). Rimanete in questa posizione (disegno 4) più tempo possibile.

NB: se il bacino scende sotto la linea del busto sollevate con forza le anche verso l’alto. Anticamente in Giappone si praticava questo esercizio disponendo un coltello o dei chiodi appuntiti sotto il bacino per controllare e impedire (!) che il corpo si abbassasse. Pertanto per ritornare nella posizione eretta, in perno su una mano e su un piede eseguire mezzo giro fino ad arrivare a carponi in appoggio sulle mani e sui piedi. In questo modo si evitava di farsi tagliare dai coltelli.

Il maestro Tada consiglia di praticare il taisabaki immediatamente dopo questo esercizio perché il controllo dell'ano risulta molto facilitato dopo la sua esecuzione.

F. Infine è d'obbligo citare la ginnastica perineale messa a punto dal dott. Kegel che è una efficace cura per le ragadi, le emorroidi e il prolasso dell'utero. I tre fattori che rendono valida questa tecnica sono: la consapevolezza e l'attenzione data ala zona anale, la maggiore vascolarizzazione e il migliorato tono muscolare. Essa consiste in una serie di contrazioni ripetute associate alla respirazione.

Esercizio Kegel 1): inspirate, contraete i muscoli PC durante l'apnea piena per qualche secondo, poi espirate rilassando l'area (fare 90 contrazioni al giorno anche in diversi momenti)

Esercizio Kegel 2): inspirate e poi contraete i muscoli PC 10 volte di seguito durante l'apnea il più rapidamente possibile (eseguire 20 serie giornaliere).

Evidentemente questo tema richiederebbe un maggior approfondimento viste le tante implicazioni anatomiche, mediche, psicologiche, sessuali ed aspetti delle discipline meditative che esso implica. Non potendo però in questa sede prolungare l'intervento vi rimando alla seguente bibliografia:

André Van Lysebeth, Pranayama, Astrolabio (in particolare pag 232 e seg.ti)

Jack Morin, Il piacere negato, Editori Riuniti

E. e M. Zadra, Tantra (la via dell'estasi sessuale), Mondatori (in particolare cap. 8)

Il tantô da allenamento: questo misconosciuto

La cultura giapponese e l'Aikikai d'Italia (lettera aperta)

Come noto ormai solamente a pochi anziani nell'arte la nostra Associazione nacque nel lontano 1970 come Accademia Nazionale Italiana di Aikido. Pochi anni dopo un nefasto e per fortuna fallito progetto di legge avente lo scopo di riservare la denominazione di Accademia a enti e associazioni dipendenti dal potente e pervasivo Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che vagheggiava attraverso alcune sue federazioni una riunificazione e omologazione del variegato mondo delle arti marziali in chiave esclusivamente sportiva, costringeva a cambiare la ragione sociale.

Come noto ormai solamente a pochi anziani nell'arte la nostra Associazione nacque nel lontano 1970 come Accademia Nazionale Italiana di Aikido. Pochi anni dopo un nefasto e per fortuna fallito progetto di legge avente lo scopo di riservare la denominazione di Accademia a enti e associazioni dipendenti dal potente e pervasivo Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che vagheggiava attraverso alcune sue federazioni una riunificazione e omologazione del variegato mondo delle arti marziali in chiave esclusivamente sportiva, costringeva a cambiare la ragione sociale.

Leggi tutto: La cultura giapponese e l'Aikikai d'Italia (lettera aperta)

Il Dojo: il luogo ove si cammina lungo la via

Quando visito i tanti dojo sparsi per il Giappone, trovo che veramente pochi vi abbiano dedicato un tempio.

Quando visito i tanti dojo sparsi per il Giappone, trovo che veramente pochi vi abbiano dedicato un tempio.

Quasi tutte le scuole dimenticano questo passaggio. La gente moderna sembra credere che si possa apprendere il Budo o diventare esperti nel Bujutsu solamente col movimento.

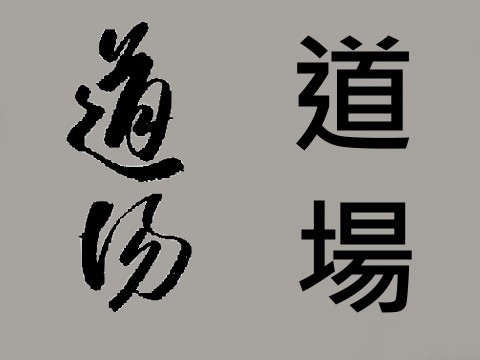

Quando vedo questo genere di persone, sento un'indescrivibile rammarico, e mi sento anche investito di una tremenda responsabilità personale. I due caratteri cinesi per dojo (道場) assieme significano il luogo ove praticare lungo la via.

I dojo d'oggigiorno potrebbero meglio essere chiamati fabbriche.

Questo scritto, citato da Kishhomaru Ueshiba nella sua biografia del fondatore dell'aikido, è dello stesso Morihei Ueshiba, risale al 1932 e fu pubblicato su Budō, pubblicazione interna del Dai Nihon Budō Senyokai, organizzazione per la diffusione delle arti marziali fondata nel 1932 di cui il maestro fu presidente esecutivo. Non abbiamo quindi scusante alcuna per prendere sottogamba l'argomento: il dojo non è un luogo come tutti gli altri e deve essere guardato e considerato con un occhio speciale, per rispetto al luogo, per rispetto all'arte che vi si pratica, per rispetto verso noi stessi.

Bisognerebbe esaminare meglio il passaggio in cui il maestro lamenta la mancanza di un tempio, ma basti per ora ricordare che nella mentalità di molti giapponesi di antico stampo i fenomeni naturali ed umani venivano considerati degni di rispetto e di attenzione al punto di identificarli in una identità astratta che poteva anche essere un dio od una dea, o da dedicargli un tempio. Ma senza che il tutto assumesse un significato pienamente religioso come lo intendiamo oggi. Una mentalità molto affine a quella dei nostri padri, che esprimevano talvolta il loro desiderio di comprendere l'universo dedicando un tempio ai fenomeni meno comprensibili eppure più ricorrenti; basti menzionare il concetto romano del genius loci: una entità misteriosa probabilmente scaturita dalle azioni e dai pensieri degli esseri umani che hanno agito in un luogo, e che a sua volta, dopo aver preso vita propria, influenza le azioni ed i pensieri di chi vi entra, e determina gli avvenimenti.

Bisognerebbe esaminare meglio il passaggio in cui il maestro lamenta la mancanza di un tempio, ma basti per ora ricordare che nella mentalità di molti giapponesi di antico stampo i fenomeni naturali ed umani venivano considerati degni di rispetto e di attenzione al punto di identificarli in una identità astratta che poteva anche essere un dio od una dea, o da dedicargli un tempio. Ma senza che il tutto assumesse un significato pienamente religioso come lo intendiamo oggi. Una mentalità molto affine a quella dei nostri padri, che esprimevano talvolta il loro desiderio di comprendere l'universo dedicando un tempio ai fenomeni meno comprensibili eppure più ricorrenti; basti menzionare il concetto romano del genius loci: una entità misteriosa probabilmente scaturita dalle azioni e dai pensieri degli esseri umani che hanno agito in un luogo, e che a sua volta, dopo aver preso vita propria, influenza le azioni ed i pensieri di chi vi entra, e determina gli avvenimenti.

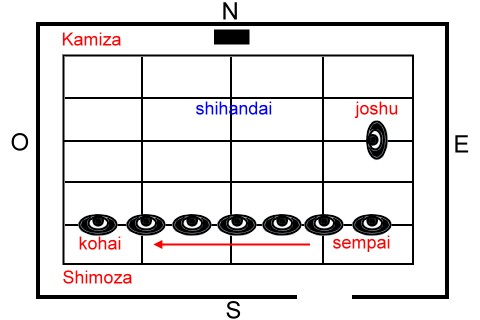

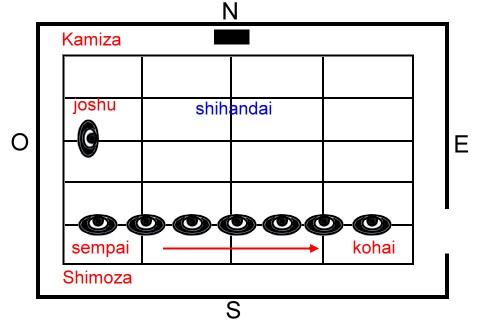

Ma è tempo di entrare nel vivo dell'argomento. Come molti edifici tradizionali di differenti culture ed epoche, il dojo dovrebbe essere orientato secondo gli assi cardinali. Anche qui il richiamo alle consuetudini romane è immediato.

Ma è tempo di entrare nel vivo dell'argomento. Come molti edifici tradizionali di differenti culture ed epoche, il dojo dovrebbe essere orientato secondo gli assi cardinali. Anche qui il richiamo alle consuetudini romane è immediato.

Il cardine è infattil'asse nord - sud lungo il quale si costruivano gli accampamenti romani (ma anche città e templi), sistemando sul lato nord il praetorium, luogo riservato al praetor: colui che sta davanti (prae) agli altri, il comandante. Lungo l'asse est - ovest chiamato decumano si schieravano le truppe, in ordine gerarchico con i coscritti cioè le nuove leve verso l'esterno.

Un dojo tradizionale ha disposizione e struttura assolutamente assimilabili: è orientato, quando possibile, secondo gli assi cardinali, riservando il nord per il kamiza, lato d'onore, e il sud per l'entrata e lo shimoza, lato inferiore. Essendo il lato nord quello ove si posiziona ll'insegnante e dove si collocano alcuni altri elementi di cui parleremo dopo, sul lato est si sistemano gli assistenti o joshu, e qui cambiando rispetto al "nostro" sistema a partire dal lato est si allineano di fronte all'insegnante gli allievi dai più anziani di pratica o sempai fino aigli avventizi o kohai.

Ecco quindi la disposizione degli allievi nel dojo, in attesa dell'ingresso dell'insegnante: è tradizione infatti, oltre che comprensibile norma di buona educazione, che l'insegnante non debba aspettare e gli allievi si facciano trovare già pronti all'inizio della lezione.

Abbiamo però parlato finora della disposizione di un dojo honshiki: così come nel jo esistono due modi di impugnare l'arma, honte e gyakute, nella organizzazione del dojo si può seguire una logica honshiki, quella che abbiamo appena visto, oppure gyakushiki che vediamo sotto.

Abbiamo però parlato finora della disposizione di un dojo honshiki: così come nel jo esistono due modi di impugnare l'arma, honte e gyakute, nella organizzazione del dojo si può seguire una logica honshiki, quella che abbiamo appena visto, oppure gyakushiki che vediamo sotto.

Esistono numerose possibilità di adattamento alle situazioni del luogo e del momento: pur col massimo rispetto delle tradizioni e dell'etichetta l'essere umano deve essere sempre pronto ad adattare i suoi pensieri e le sue azioni alle circostanze, quindi non stupiamoci se troveremo numerosi dojo disposti in modo differente.

Adeguiamoci sempre agli usi ed al genius del dojo ove ci troviamo ospiti, auguriamoci però che ogni modifica sia stata fatta non per ignoranza, ma a ragion veduta.

Adeguiamoci sempre agli usi ed al genius del dojo ove ci troviamo ospiti, auguriamoci però che ogni modifica sia stata fatta non per ignoranza, ma a ragion veduta.

Che l'uomo possa in qualche modo interloquire anche con i fenomeni superumani, siano essi naturali o celesti, è credenza di ogni tradizione, e che l'intervento umano possa talvolta far cambiare il loro corso, è bello crederlo anche se non fosse vero.

Gli antichi ci credevano: senza tirare fuori l'ennesimo esempio dal sol levante, lo dimostrò il romanissimo Caio Giulio Cesare, scendendo dalla nave in Africa per iniziarvi una delle tante sue guerre con un clamoroso scivolone che lo mandò lungo per terra. L'omen (presagio) era considerato tra i più funesti, e per molto meno altri romani avevano interrotto le loro imprese rimandandole a tempi migliori. Cesare seppe piegare l'omen al suo volere, gridando mentre abbracciava il suolo Te teneo, Africa!

Ricordatevi però: se questa violazione dell'etichetta non fosse stata solo così felicemente ispirata, ma anche così spontanea e sincera e infine felix, perché un intervento della dea Fortuna non guasta mai, le spoglie di Giulio Cesare sarebbero ancora orgogliosamente esibite in qualche tempio africano.

I criteri con cui venivano collocati i vari elementi del dojo vengono compresi più facilmente conoscendone almeno per sommi capi le origini.

I criteri con cui venivano collocati i vari elementi del dojo vengono compresi più facilmente conoscendone almeno per sommi capi le origini.

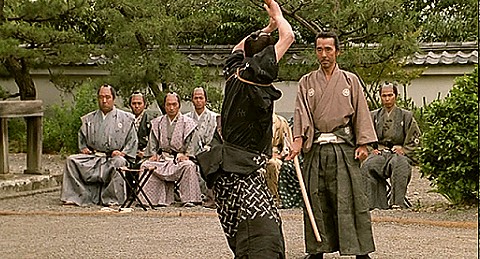

Anticamente i dojo erano spesso all'aperto: venivano utilizzati per i quotidiani allnamanti dei samurai del feudo gli ampi cortili sempre presenti per questo scopo nella dimora del signore.

Il cortile era collocato sul lato sud dell'edificio, ove correva una veranda coperta. Qui si collocava il signore per assistere agli allenamenti o ai duelli, ed a lui i praticanti rivolgevano il saluto. Sul lato sinistro si nota all'angolo dellaa foto, seduto perché il cortile è ricoperto di ghiaia o terra battuta e normalmente lì non ci si pone in seiza, un insegnante.

Gli spettatori trovavano posto lungo i lati corti del dojo. Era loro richiesto di mantenere una posizione formale e di dedicare attenzione esclusivamente a quanto succedeva dinanzi a loro, rimanendo in silenzio.

Gli spettatori trovavano posto lungo i lati corti del dojo. Era loro richiesto di mantenere una posizione formale e di dedicare attenzione esclusivamente a quanto succedeva dinanzi a loro, rimanendo in silenzio.

Anche nei dojo al coperto veniva collocava sul lato nord, quando possibile, una pedana sovraelevata. Da lì il dojocho e gli ospiti di riguardo potevano osservare quanto succedeva senza interferire con gli allenamenti.

Non va dimenticato infatti che spesso le armi utilizzate richiedevano assoluta libertà di movimento, come la lancia, e che le tenzoni cortesi alla spada venivano affrontate non con lo shinai di bambu come oggigiorno, quindi con un attrezzo che difficilmente può ferire o far male, ma con i bokuto di legno di quercia o addirittura con lo shinken (spada vera ossia di acciaio), non affilata ma comunque in grado di produrre lesioni, anche fatali.

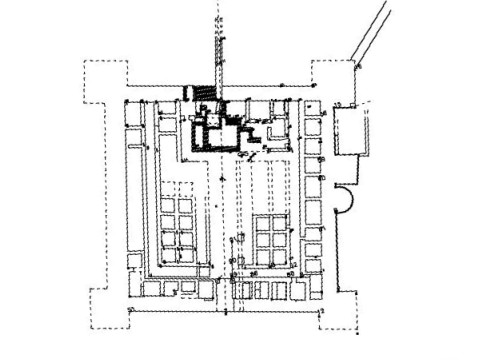

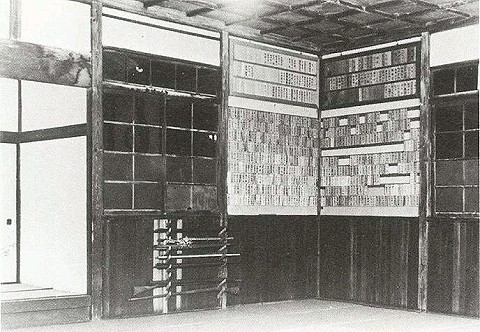

Così il maestro Hiroshi Tada ricorda l'Hombu Dojo di Tokyo nel periodo in cui egli iniziò la pratica dell'aikido, nel marzo del 1950.

"Il dojo era della grandezza di 60 tatami [circa 99 mq]: la zona dove si tenevano gli allenamenti era costituita da circa 40 tatami della Ryukyu lesi in più posti, nella restante parte del dojo c'era un pavimento in legno scuro lucido. [la parola tatami viene utilizzata la prima volta come unità di misura, corrispondente a circa 90cm*190, la seconda volta indica i materassi delle dimensioni di un tatami che si dispongono sul pavimento delle case e dei dojo]

"Il dojo era della grandezza di 60 tatami [circa 99 mq]: la zona dove si tenevano gli allenamenti era costituita da circa 40 tatami della Ryukyu lesi in più posti, nella restante parte del dojo c'era un pavimento in legno scuro lucido. [la parola tatami viene utilizzata la prima volta come unità di misura, corrispondente a circa 90cm*190, la seconda volta indica i materassi delle dimensioni di un tatami che si dispongono sul pavimento delle case e dei dojo]

Il soffitto era formato da grosse travi di legno incrociate e lateralmente alla porta attraverso cui si accedeva al dojo da casa Ueshiba, c'era una zona sollevata dal pavimento e rlentrante nel muro [si scorge a sinistra] dove di solito sedevano gli ospiti di riguardo per assistere agli allenamenti, la cui parete centrale era ricoperta da una riproduzione di grandi dimensioni della testa di un drago.

A destra di questa zona, sulle apposite mensole, erano allineati dei bokken insieme a dei jo e dei mokuju. [fucili di legno utilizzati per il jukendo, scherma alla baionetta].

Sulla parte superiore della parete erano appese delle tavolette di legno con i nomi degli allievi [nafuda kake] e al centro della parete che si trovava entrando sulla sinistra, c'era un grande orologio sovrastante un altro ingresso attraverso cui gli allievi erano soliti accedere al dojo."

Come si vede quindi anche l'Hombu Dojo era in origine una sorta di cortile coperto, un'appendice dell'abitazione di Ueshiba Morihei, con cui comunicava direttamente.

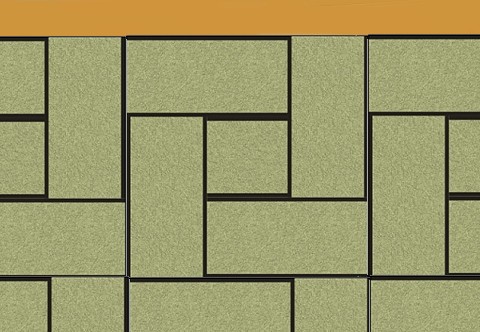

La disposizione dei tatami oggigiorno si è adeguata allo standard delle norme sportive e ai materiali a disposizione: una volta si utilizzava per il tatami la paglia di riso, e lo spessore di ogni tatami era intorno ai 20cm; si usava spesso rivestire con un telone l'intera superficie per evitare il deterioramento della stoffa di rivestimento (abbiamo appena visto come i tatami dell'Hombu Dojo fossero nel 1950 in cattive condizioni).

La disposizione dei tatami oggigiorno si è adeguata allo standard delle norme sportive e ai materiali a disposizione: una volta si utilizzava per il tatami la paglia di riso, e lo spessore di ogni tatami era intorno ai 20cm; si usava spesso rivestire con un telone l'intera superficie per evitare il deterioramento della stoffa di rivestimento (abbiamo appena visto come i tatami dell'Hombu Dojo fossero nel 1950 in cattive condizioni).

Le regole richiedono che le aree di combattimento vengano delimitate con un colore diverso, e quelli utilizzati più frequentemente sono il verde oliva per il tatami di base ed il rosso per quelli utilizzati come delimitazione. Il tatami originale per dojo era normalmente bianco, a differenza di quelli utilizzati nelle case.

Non c'è molto che si possa fare per adeguare una sala di pratica moderna, spesso condivisa con altre discipline ed adattata utilizzando locali destinati ad altro, alle regole tradizionali. Naturalmente il discorso è diverso se si ha la fortuna di poter decidere almeno la disposizione interna del dojo senza alcun vincolo.

Non c'è molto che si possa fare per adeguare una sala di pratica moderna, spesso condivisa con altre discipline ed adattata utilizzando locali destinati ad altro, alle regole tradizionali. Naturalmente il discorso è diverso se si ha la fortuna di poter decidere almeno la disposizione interna del dojo senza alcun vincolo.

Innanzitutto la colorazione del tatami è meglio sia uniforme. Va ricordato che la parola tatami oltre ad essere una misura convenzionale, variabile nelle epoche e nelle regioni, indica sia il singolo elemento che l'intera superfice - ricoperta dai singoli tatami - ove si pratica l'aikido.

Esistono vari metodi di disposizione tradizionale dei tatami, normalmente non consistono nello stendere una fila laterale e proseguire, ma si sviluppano attorno ad un tema centrale, ad esempio con moduli di 4 tatami disposti intorno ad un tatami centrale di proporzioni quadrate. La zona eventualmente libera da tatami era normalmente in legno.

Anche nei casi in cui ci sia meno spazio di manovra, vale la pena di preparare perlomeno un lato kamiza che si richiami allo spirito dell'aikido.

Anche nei casi in cui ci sia meno spazio di manovra, vale la pena di preparare perlomeno un lato kamiza che si richiami allo spirito dell'aikido.

Quello proposto nella immagine, di cui non siamo riuscitii a stabilire la provenienza, presenta tutti gli elementi tipici del dojo di aikido, che possono essere in qualunque ambiente anche spartano. Vediamo infatti appeso un ritratto del maestro Ueshiba Morihei, che non deve mai mancare, ed in direzione del quale si rivolge il saluto all'inizio ed al termine della lezione. E' appeso anche un kakemono, un lungo rotolo di carta su cui è un dipinto od una calligrafia intonati all'ambiene.

Posati al suolo una composizione floreale. una ciotola ed un bruciatore di incenso per eventuali cerimonie. La coppia di spade ha valore simbolico e rituale, non viene utilizzata per la pratica.

Vi sono invece al di sotto gli strumenti dell'aikido: tanto, bokken e jo, che verranno utilizzati esclusivamente dall'insegnante nel corso della lezione. Ove sia possibile tuti questi elementi vanno sistemati sopra un tavolo, ma anche disposti al suolo hanno il loro fascino.

Sempre quando ce ne sia la possibilità, ma purtroppo è raro averla, sarebbe bello che la parte d'onore del kamiza fosse disposta dentro un tokonoma.

Sempre quando ce ne sia la possibilità, ma purtroppo è raro averla, sarebbe bello che la parte d'onore del kamiza fosse disposta dentro un tokonoma.

Ossia l'alcova col pavimento leggermente rialzato che abbiamo visto dalla descrizione del maestro Tada essere stata prevista nel vecchio Hombu Dojo di Tokyo.

Nella ricostruzione del 1967, un edificio in cemento armato a più piani che ha sostituito quello tradizionale in legno, l'Hombu Dojo ha dovuto rinunciare al tokonoma.