E' bene saperlo

Di solito la raccolta di prime notizie utili viene in rete chiamata FAQ, acronimo inglese che sta per Frequently Asked Questions (Domande poste spesso). Si usa raccogliervi tutte le informazioni di base che si pensa siano utili alla persona che si introduce per la prima volta in un ambiente a lui nuovo. Cose che è bene sapere: di conseguenza troverete qui alcune succinte schede che tenteranno di dare una prima idea ed un primo orientamento a tutti coloro che iniziano a conoscere il mondo dell'aikido. Potrebbero tornare utili come piacevole ripasso periodico anche a chi questo mondo lo conosce bene e già lo apprezza come merita.

Di solito la raccolta di prime notizie utili viene in rete chiamata FAQ, acronimo inglese che sta per Frequently Asked Questions (Domande poste spesso). Si usa raccogliervi tutte le informazioni di base che si pensa siano utili alla persona che si introduce per la prima volta in un ambiente a lui nuovo. Cose che è bene sapere: di conseguenza troverete qui alcune succinte schede che tenteranno di dare una prima idea ed un primo orientamento a tutti coloro che iniziano a conoscere il mondo dell'aikido. Potrebbero tornare utili come piacevole ripasso periodico anche a chi questo mondo lo conosce bene e già lo apprezza come merita.

L'equipaggiamento per l'aikido

Il keikogi (1)

Il keikogi (1)

Il keikogi (uniforme) è un robusto completo di giacca e pantaloni, rinforzato nei punti dove è maggiormente soggetto ad usura o potrebbe rompersi per effetto delle prese. In principio possono essere utilizzati anche keikogi concepiti per il judo od il karate ma in aikido è bene che le maniche siano leggermente più corte che nel judo per non impacciare nelle frequenti prese ai polsi, e la giacca più lunga di quella utilizzata nel karate per evitare che si scomponga durante le prese e i movimenti.

I pantaloni vengono stretti da lacci, la giacca si indossa sempre, sia per gli uomini che per le donne, sovrapponendo il lato sinistro sopra il destro. Viene chiusa da una cintura in cotone, obi, annodata sul davanti formando un nodo piatto che non dia fastidio durante movimenti e cadute.

A differenza di altre arti marziali l'aikido non adotta il sistema delle cinture colorate per contrassegnare i gradi.

La cintura bianca viene mantenuta per tutto il periodo in cui si rimane a livello di grado kyu ossia dal 6° fino al 1° kyu (dal 10° al 7° per i bambini).

Dopo diversi anni di pratica, al raggiungimenti del grado shodan (1° dan), si indossano la cintura nera e, sopra al keikogi, anche l'hakama: un ampio pantalone blu scuro o nero che fa parte del costume tradizionale del samurai.

Il bokken (2)

E'una spada di legno lunga poco più di un metro, che riproduce il modello classico utillizzato dai samurai. L'aikido nasce dall'arte della spada, quindi l'utilizzo del bokken è frequente. Si usa in movimenti a solo (suburi) o a coppie (kumitachi) che aiutano ad acquisire coordinazione motoria, senso della distanza e del tempo, tranquillità psicologica di fronte ad una "minaccia".

Il jo (3)

E'un bastone dritto di 128 cm introdotto secoli orsono dal maestro Muso Gonnosuke per fronteggiare con un'arma non letale gli attacchi di spada. E' utile per acquisire elasticità corporea e mentale, essendo un attrezzo che viene utilizzato in molti modi diversi. Gli esercizi relativi vengono definiti suburi (a solo) e kumijo (in coppia).

Il tanto (4)

E'un pugnale di legno leggermente curvo con la parte che rappresenta il filo dal lato convesso: viene utilizzato per mostrare la corretta risposta ad un attacco armato (tanto dori).

Importante: per la pratica dell'aikido è necessario un certificato medico che attesti la sana e robusta costituzione, rilasciato per uso non agonistico. Non tutti i regolamenti regionali lo rendono obbligatorio, ma resta indispensabile in caso si frequentino seminari di aggiornamento presso altre regioni ed è comunque una precauzione da prendere in ogni caso, senza alcuna esitazione, anche quando non prescritta.

Il nome sul keikogi

Questo articolo prende lo spunto da quello pubblicato nel 1997 sulla rivista Aikido dell'Aikikai d'Italia da Chiara Bottelli. E' stato rielaborato e integrato in seguito per l'uso su internet e pubblicato poi nei siti web di diversi dojo affiliati all'Aikikai. Nei molti anni trascorsi dalla prima pubblicazione però il sistema giapponese di translitterazione dei nomi e delle parole occidentali ha subito diverse modifiche, di cui solo in parte veniva dato conto. Marco D'Amico, insegnante di aikido e responsabile del Dojo Kikai di Roma, ne ha curato una revisione che prende in considerazione gli aggiornamenti più recenti.

Il nome - e qualche volta il cognome - del praticante di aikido viene scritto sulla manica sinistra del keikogi, in verticale, utilizzando normalmente i colori nero o rosso.

Gli yudansha invece usano scrivere il proprio cognome sul lato destro dell'hakama all'altezza del'anca, normalmente in giallo, a volte rosso o bianco.

Naturalmente scriverlo in giapponese da un certo tono cui è difficile rinunciare.

Gli yudansha non usano particolarmente scrivere il nome sulla cintura come in altre arti marziali, verrebbe in ogni caso coperto dalla hakama.

Spesso non è possibile ottenere una trascrizione perfetta dei nostri nomi perché non tutti i suoni della lingua italiana sono disponibili nell'alfabeto katakana, adottato per trascrivere in giapponese le parole di origine straniera. Cercate allora di andarci vicino, contentandovi di Aretsusandora per Alessandra oppure Fuederiko per Federico. sotto alcuni esempi. Il suono u infatti in alcune sillabe è scarsamente pronunciato, il che ci permetterà di usare la sillaba in u, come per esempio su, se abbiamo bisogno di usare la lettera s da sola. Capiremo più sotto quale altre sostituzioni dovremo fare quando manca lo stesso suono nella lingua giapponese. Troverete sotto alcuni esempi.

I nomi e cognomi giapponesi non si scrivono con i caratteri katakana, vengono invece utilizzati gli ideogrammi kanji. I nomi di famiglia vengono in età moderna ereditati, anticamente era costume cambiarli spesso.

Il nome proprio è talvolta già appartenuto ad un antenato, ma può essere trascritto con ideogrammi che rendano lo stesso suono ma esprimano un concetto diverso.

Di conseguenza non è possibile quando si è presentati ad una persona comprendere come si scrivono le sue generalità. E' una delle ragioni per cui i giapponesi usano molto i biglietti da visita. Anticamente era necessario scandire nome e cognome precisando per ogni ideogramma "come si scrive nella parola...".

I katakana sono divisi in 10 gruppi: 1 formato dalle 5 vocali e 9 da altri suoni accoppiati alle vocali; tenete presente che alcuni accoppiamenti mancano non venendo utilizzato quel suono nella lingua giapponese, non abbiamo quindi 50 katakana nella tabella. In realtà anche gli altri accoppiamenti erano previsti, ma non essendo stati di fatto utilizzati sono diventati obsoleti e la maggior parte dei giapponesi non li riconoscerebbe vedendoli.

I 10 gruppi utilizzano i seguenti suoni di base:

vocali |

k |

s |

t |

n |

h |

m |

y |

r |

w |

L'ordine, all'interno di ogni gruppo, segue quello delle vocali giapponesi che non è a-e-i-o-u come nelle lingue occidentali, che ereditano dal latino sia l'alfabeto che molte regole ed usanze, ma a-i-u-e-o.

a |

ア |

i |

イ |

u |

ウ |

e |

エ |

o |

オ |

ka |

カ |

ki |

キ |

ku |

ク |

ke |

ケ |

ko |

コ |

sa |

サ |

shi |

シ |

su |

ス |

se |

セ |

so |

ソ |

ta |

タ |

chi |

チ |

tsu |

ツ |

te |

テ |

to |

ト |

na |

ナ |

ni |

ニ |

nu |

ヌ |

ne |

ネ |

no |

ノ |

ha |

ハ |

hi |

ヒ |

fu |

フ |

he |

ヘ |

ho |

ホ |

ma |

マ |

mi |

ミ |

mu |

ム |

me |

メ |

mo |

モ |

ya |

ヤ |

yu |

ユ |

yo |

ヨ |

||||

ra |

ラ |

ri |

リ |

ru |

ル |

re |

レ |

ro |

ロ |

wa |

ロ |

wi |

ヰ |

we |

ヱ |

wo |

ヲ |

Non sempre il gruppo è omogeneo nella pronuncia; abbiamo per esempio il quarto gruppo composto da ta, chi, tsu, te, to, ove abbiamo evidenziato i due elementi con pronuncia anomala. Questo vuol dire che non abbiamo il suono tu che avremmo potuto usare se avessimo avuto bisogno della t da sola, i giapponesi allora sono convenuti all'uso della to per la t da sola e di do per l'uso della d da sola.Inoltre alcuni elementi linguistici - comunque vengano scritti - si pronunciano in modo differente a seconda della loro collocazione nella frase come ad esempio hara, che diventa Shimabara oTsukabara."

Un gruppo secondario di suoni impuri derivati dai principali, ad esempio ga che deriva da ka, comprende altri 5 gruppi e 23 caratteri. Derivano come detto dai precedenti ma si aggiunngono segni supplementari di distinzione (dyakuten). I suoni di base sono solamente 5: g, z, d, b, p.

Recentemente sono stati aggiunti a questo gruppo altri fonemi, per rendere i suoni particolari di alcune lingue. Ancora una volta mancano alcuni accoppiamenti e le pronunce di gruppo non sono sempre omogenee.

ga |

ガ |

gi |

ギ |

gu |

グ |

ge |

ゲ |

go |

ゴ |

za |

ゴ |

ji |

ジ |

zu |

ズ |

ze |

ゼ |

zo |

ゼ |

da |

ダ |

de |

デ |

do |

ド |

||||

ba |

バ |

bi |

ビ |

bu |

ブ |

be |

ベ |

bo |

ボ |

pa |

パ |

pi |

パ |

pu |

プ |

pe |

ペ |

po |

ポ |

E ora, alcuni esempi.

Per comporre il vostro nome, copiate dalle tabelle i katakana che vi servono ed incollateli in un programma per trattamento testo. Dovrebbero essere riconosciuti automaticamente, in caso contrario è un problema di configurazione del computer facilmente risolvibile dal "pannello di controllo"del sistema operativo.

Per comporre il vostro nome, copiate dalle tabelle i katakana che vi servono ed incollateli in un programma per trattamento testo. Dovrebbero essere riconosciuti automaticamente, in caso contrario è un problema di configurazione del computer facilmente risolvibile dal "pannello di controllo"del sistema operativo.

Potrete così convertirli nelle dimensioni e nel colore che preferite. Li userete come base per scriverli a mano con un pennarello indelebile oppure ricamarli (in verticale come mostrato sotto) curando di dare loro un aspetto un po' più "fatto a mano" rispetto ai caratteri di stampa qui utilizzati.

Attenzione ai diakuten: solo esaminandoli con attenzione potrete rendervi conto delle differenze tra l'uno e l'altro.

Per ragioni evidenti la soluzione del pennarello è improponibile per l'hakama.

Aresan(u)tora |

Bederiko |

Rikar(u)to |

ア |

ベ |

リ |

レ |

デ |

カ |

サ |

リ |

ル |

ヌ |

コ |

ト |

ト |

||

ラ |

Breve storia dell'aikido

La nascita:

La nascita:

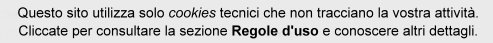

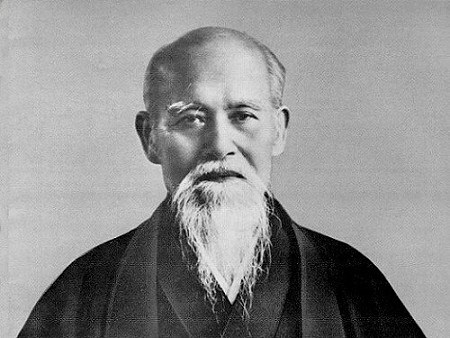

L'aikido è una disciplina educativa derivata dalle antiche arti marziali giapponesi (koryu). Venne creata intorno al 1926 dal grande maestro (o sensei) Morihei Ueshiba.

Dopo varie esperienze nelle arti marziali tradizionali il maestro Ueshiba abbandonò la ricerca della mera efficacia in combattimento ponendosi come obiettivo piuttosto l'equilibrio delle risorse mentali e fisiche del praticante.

Pochi anni dopò la creazione del suo nuovo metodo e pochi anni dopo si trasferì per diffonderlo a Tokyo, ove fondò nel 1931 un dojo chiamato dapprima Kobukan e poi Honbu Dojo.

Negli anni seguenti denominò aikido la sua nuova disciplina, e fondò una associazione, lo Zaidan Hojin Aikikai, con il compito di diffonderla.

L'aikido moderno:

L'aikido moderno:

Riservato fino al 1955 ad una elite cui si accedeva solo dietro presentazione da parte di due garanti, l'aikido è ora una disciplina aperta a tutti, donne e uomini, di qualunque età.

A partire dagli anni 60 molti insegnanti dell'Hombu Dojo, la scuola centrale di Tokyo ove insegnava Morihei Ueshiba, si sono trasferiti all'estero per diffondervi l'aikido. In Italia venne inviato nel 1964 il maestro Hiroshi Tada.

Nel 1967 fondò a Roma il Dojo Centrale e nel 1970 l'Aikikai d'Italia, di cui è ancora Direttore Didattico, che conta al momento oltre 200 scuole affiliate.

L'aikido attuale:

L'aikido attuale:

I praticanti di aikido nel mondo sono più di un milione. I discendenti di o sensei, Kisshomaru Ueshiba (1921-199) e Moriteru Ueshiba (1951) continuano l'opera del fondatore in qualità di doshu.

In Italia sono circa 10.000 di cui oltre 6.000 nell'Aikikai d'Italia.

In ogni parte del mondo è facile trovare un dojo ove essere ospitati e sentirsi "a casa". Durante i raduni dei fine settimana ci si ritrova sotto la guida di esperti insegnanti a praticare con amici provenienti da ogni dove.

Il Dojo:

Il Dojo:

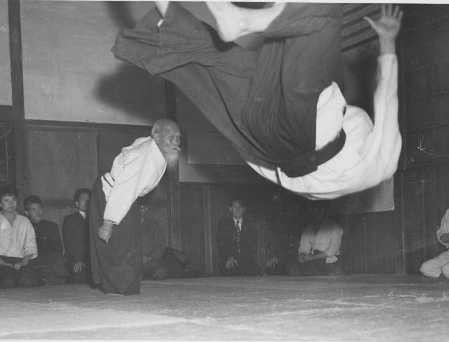

Le arti tradizionali giapponesi si praticano in appositi edifici denominati dojo, ossia "luogo della via".

Non sempre è possibile nella vita moderna rispettare gli antichi canoni di costruzione del dojo, anche l'Honbu Dojo venne ricostruito in stile moderno nel 1967 per adattarlo al crescente numero di praticanti.

E' tuttavia indispensabile comprenderne l'intima essenza.

Ovunque sia situato, comunque sia disposto, un dojo di aikido è un luogo particolare ove si entra con rispetto, abbandonando problemi ed interferenze della vita quotidiana per praticarvi l'arte, con intensità e con gioia.

.